シーシャのルーツについては意見が分かれています。インド、イラン、トルコ、エジプト、シリアなどが主な発祥国であるとされています。しかし、おそらく複数の国で独自に作られ、古代の交易路を経て、現在のような形になったものと思われます。世界のシーシャのほとんどは、シリアとエジプトとトルコで作られています。

語源の由来 <ナルギーラ>はペルシャ語の「nārgil = ナルギル = ココナッツ」とサンスクリット語の「 nārikera = ナリケル = ココナッツ」は、最初のシーシャはインドで作られ、ココナッツの殻で作られていたことから由来しています。その後ココナッツの代わりにガラスのボトルが使われたことから、シーシャと呼ばれ始めました。ペルシャ語の「shishe = シーシェ = glass = ガラス」。「Hookah」という言葉は、アラビア語の「Huqqah」(小さな箱、鍋、壺の意)に由来すると思われます。

1600年頃、イエズス会の修道士とともにインドに渡ったタバコは、すぐに上流階級や支配者の間で普及し始め、それはちょうど50年間(1556〜1605)インドを支配したムガール人のスルタン「アクバル」の晩年と重なりました。

彼の法廷には、名医賢人のアブドラ アルファス アルジラーニがいました。彼は喫煙によるスルタンの健康を心配し、煙を水に通すアイデアを考案しその害を軽減しようとしたのです。

水であれば、煙を有害な物質から浄化できると考え、フーカ(インド人が当時から「ホカ」と呼ばれてました)を考案しました。

フーカはインドの貴族や上流階級の間に広まり、ココナッツの中に水を入れ、2つの穴が開けていました。1つは煙を吸うパイプを入れ、もう1つはタバコと炭に通った空気パイプを入れました。

その後、フーカ文化は北インドからペルシャに移り、ペルシャ語でココナッツを意味する「ナルギル」と呼ばれるようになり、そこからオスマン帝国の諸国に移り、世界各地に広まったと言われています。

「ナルギル」という名称から、アラビア語では「ナルギーラ」という名称が採用され、媒介者辞書にも載っています。エジプトでは、フーカをアラビア語に直訳して「ココナッツ」と呼ばれていたそうで、現在でもエジプトでガラス製でないフーカを語るときには、この呼び名が使われることが多いです。

「ナルギル」という名称から、アラビア語では「ナルギーラ」という名称が採用され、媒介者辞書にも載っています。エジプトでは、フーカをアラビア語に直訳して「ココナッツ」と呼ばれていたそうで、現在でもエジプトでガラス製でないフーカを語るときには、この呼び名が使われることが多いです。

ペルシャ人はフーカに重要な進歩をもたらしました。ココナッツの実をガラスに置き換えたので音のほかに水の泡がみえるようにしたかったのです。その後、フーカはペルシャ語で「シーシャ」と呼ばれるようになりました『ペルシャ語の「shishe = シーシェ = glass = ガラス」』。また、ペルシャ人は固定された筒(茎)を、ペルシャ語で「空の蛇」を意味する「ナルビーシュ」と呼ばれる柔軟でねじれた筒に替え、これがアラビア語で「バルビーシュ」となりました。

ガラスの使用により、職人たちはフーカ産業を創造的にすることができたので、銀、銅、装飾品を使い始めました。ジェッダのイエメン地区、ダマスカスのハミディヤ市場、カイロのカンアルカリリなど、フーカの製造と装飾で有名でした。詩人のブトロス カラマは、19世紀前半の文章の中で、イスタンブールの職人が銅、時には銀を混ぜた銅で鉤状のものを作ることで有名だったことを紹介し、ダマスカスの職人については、真珠や金属のワイヤーをちりばめたアプリコット材が使われていたと紹介しました。

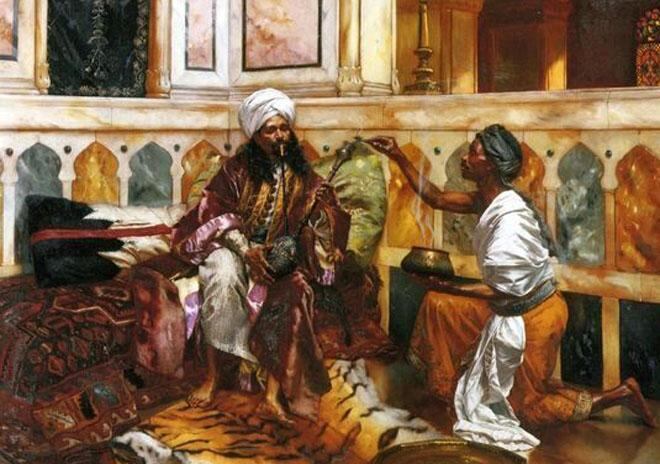

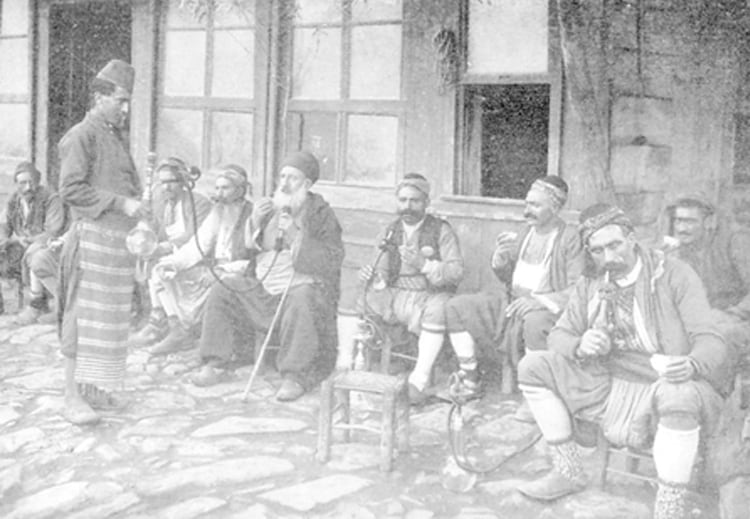

それに伴い、19世紀には中東の都市でシーシャが普及し、シーシャ専用の喫茶店が増加した。エジプトの旅行家アブドゥル ラーマン サミは、1890年にダマスカスを旅行した際、"ダマスカスで120軒以上のカフェがあり、フーカの愛好家があふれている"と述べています。こうして、シーシャは中東のシンボルとなり、オリエンタリズムの芸術家たちの絵画にふんだんに登場し、表現されました。

シーシャの発展は、ガラスやバルビーシュ「ホース」、装飾にとどまりませんでした。むしろ、テンバークというペルシャタバコのように、タバコを含む種子やハーブを混ぜたものや、モアサルというフレーバー付きのタバコなど、こだわりのタバコも登場しました。その発明の説は、ある商人が、タバコの出荷中に船上に落ちて、こぼれた蜂蜜と混ざってしまったタバコの引き揚げを試みたときに起こるという、おかしな偶然にさかのぼります。彼はそれを乾燥させようとしましたが、うまく点火できなかったので、それを入れてシーシャで使うことにし、そのことからフレーバータバコ、つまり後にモアサルと呼ばれるものが生まれたのでした。